執筆者: 秋山大介|データ・アナリスト| プロフィール詳細

(独自の「株トレンド指数」を開発・運用。需給バランスに基づく分析で定評あり。)

日経平均株価 が10/21に5万円目前の49,945円まで上昇しました。

ただし、終値ベースでは維持できず、結果的には49,316円に落ち着き、そこからペースダウンしました。

それ以降は4万9000円台を割る場面もあるなど、高値圏を維持はするものの上昇勢いが不足していることは否めません。

参考データではありますが、過熱感を見るテクニカル指標RSIで日経平均株価を見ると、再び過熱感が高まり、高水準の加熱が続いている状況です。

このような状況の日本株市場ですが、ここからどのように推移するのでしょうか?

そこで今回も相場の動きを数値で見える化した「株トレンド指数」や先週の動向をもとに、日経平均株価のボックス圏水準が一段上がったという分析結果を含め、今週の株式市場の動向や、今後の推移について考えていきましょう。

【株トレンド指数で分析】今週の相場振り返り(10/20-10/23)

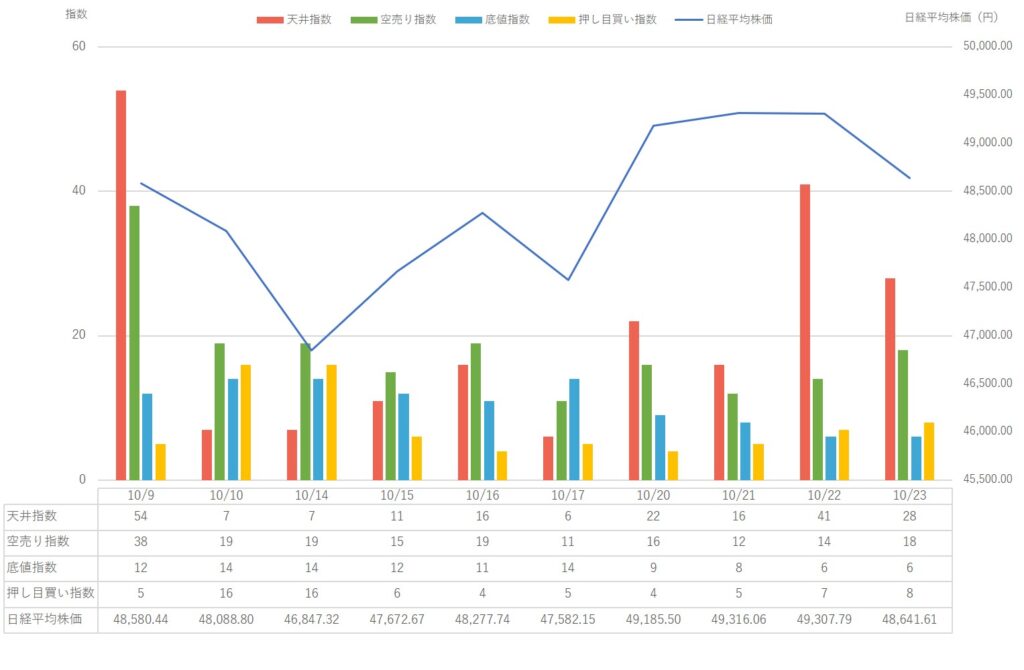

こちらをご覧ください。こちらは10/9〜10/23の日経平均株価と株トレンド指数の状況です(株トレンド指数の算出ロジックと運用実績はこちら)。

株トレンド指数は、以下のような4つの指数で構成されています。

・天井指数…「170」付近で、相場全体の上昇トレンドが終焉する傾向

・底値指数…「220~420」付近で、相場全体が底値に近づき適正株価まで回復傾向

・押し目買い指数…30に近い水準になると押し目買い戦略が機能しやすい傾向

・空売り指数…「50」付近で、相場全体の上昇にブレーキが掛かる傾向

>>株トレンド指数の算出ロジックと運用実績はこちら

株トレンド指数から見る今週の日本株市場の特長

今週の株式市場は、日経平均株価と株式市場全体が”あまり連動していない週”でした。

本格的な上昇ではありませんが、株式市場全体はやや上昇していました。これに対し、日経平均株価は10/20の上昇を除くと停滞し水平状態でしたので、連動性がありませんでした。

現時点では、実際の損益に影響は小さいと思いますが、今週は両者でトレンドの捉え方が違っていましたので、メンタル面で影響があったかもしれません。

日経平均株価だけを基準に方向感を捉える人は高値更新したとはいえ、勢いを感じられず次の展開が読めない状態だったと考えます。

一方、株トレンド指数も含めて方向感を捉える私たちは、日経平均株価の停滞の裏側では、株式市場全体が上昇しようとしていると判断することができたでしょう。

また、日経平均株価が高値を更新したが停滞し、株トレンド指数では小さく上昇しているということは、日経平均株価の値がさ株などに変動があっただけだと考えることもできます。

よって、今週は日経平均株価も採用銘柄全体が上昇して高値更新したのではなく、一部の銘柄が上昇したことで起きたことだと仮説を立てることができました。

全体としては、このような読み取り方が日経平均株価の推移に惑わされることなく、実態のトレンドに近かったと判断します。

日経平均株価 と株式市場全体の動きを比較:詳細分析

では、ここで詳細を見てみましょう。週初め10/20の日経平均は3.37%上昇しました。円単位では1603円上昇です。

先週時点では、公明党の連立離脱があり、そのまま与党である自民党が政権を維持できるかの不安が株価にも影響していました。

しかし、日本維新の会との連立への方向性が週末に決まり、それまでの不安が払拭され、この日の上昇につながったのでしょう。

ただし、株トレンド指数の上昇傾向を示す天井指数は22までしか上昇しませんでした。10/10以降20を割る水準でしたので、水準は高まっていますが、それほど大きな上昇ではありませんでした。

つまり、この日の日経平均の上昇は、政治的な不安が解消に向かったとはいえ、下落した分を戻しただけの上昇だったと判断できます。

10/21の日経平均は0.27%上昇しました。円単位では130円上昇です。変動率で見ても円単位で見ても、ほぼ水平状態です。

しかし、この日に日経平均は高値を更新し、一時は5万円目前まで上昇しました。

株トレンド指数を見ても、目立った動きはなく、先日22まで上昇した天井指数も16まで下がりました。

10/22の日経平均は、-0.02%下落しました。前日よりもさらに小さな値動きですので、より水平状態での推移になりました。

これに対して株トレンド指数は、全く違う動きを見せました。今週はこの10/22がポイントと言えます。

株トレンド指数の中でも上昇傾向を示す天井指数の水準が急上昇し、16から41に上がりました。

まだ上昇トレンドとは言えない水準ではありますが、ここで10/9以来の水準まで上昇しました。日経平均株価は水平状態でしたが、株式市場全体は上昇しました。

続けて10/23の日経平均は-1.35%下落しました。円単位では666円下落です。円単位で見ると多少大きな下落に見えますが、変動率は1%程度です。

それをふまえると、ほぼ横ばいに推移していますので、前日からそれほど動かなかったと考えます。

株トレンド指数を見ると、前日よりは水準が下がったものの上昇傾向を示す天井指数の水準が28を維持しました。

日経平均は連日横ばいに推移していましたが、株トレンド指数を見る限り、株式市場全体は、小さな上昇傾向が発生したと判断できます。

では、ここで改めて今週をまとめましょう。

今週の市場動向と 日経平均株価 の変動のポイント

今週の株式市場は、詳細の通り週初め10/20は日経平均株価と株トレンド指数が、少々連動しましたが、それ以降は連動しませんでした。

日経平均株価は高値更新するも停滞、株式市場全体は小さく上昇するという具合に、違った動きをしていました。

つまり、ここから読み取れるのは10/20に日経平均株価は急上昇したように見えますが、実際は値がさ株などが一時的に上昇したと考えます。

もし、日経平均株価の採用銘柄全体が上昇するのであれば、天井指数の水準がもう少し上がるでしょう。

しかし、そのような動きがないということは、日経平均株価の採用銘柄の一部が上昇したことで上昇したと考えられます。

なお、天井指数の水準が上がったからといって、株式市場全体が上昇しているわけではありません。

現時点では、あくまで下落分を取り戻すような上昇の範囲にとどまっています。やはり勢い不足です。

日経平均株価が高値更新をしたものの、まだボックス圏を上抜けするような上昇ではないことが、ここからも分かります。

日経平均株価の徹底分析:新たなボックス圏の形成と上抜けの判断基準

日経平均株価を基準に見ると、引き続きボックス圏を推移していることが分かります。ただし、ボックス圏の水準は上がったと判断します。

今まで「上値:4万4000円(誤差+1500円程度)~下値:4万2000円」で見ていましたが、今回、ボックス圏の水準を「上値:4万9000円~下値:4万4000円」に変更したほうが良いでしょう。

これまでは、一時的な変動があることが予測されましたので、誤差も含めた範囲でした。今回はそれがなくなり水準が一段上がっています。

株トレンド指数を見ても、一時的な上昇はあるものの、明確なトレンドが発生しない状態が続いています。

そうなると、ここから日経平均株価が変動するとしても、それほど上下に変動することは想定されないと分析できます。

もし変動するとしても、日経平均株価の水準が5万円目前まで来ていますので、円単位では大きく見えるだけで、変動率はそれほど大きくないと予測されます。

補足すると、この状況があるので、ボックス圏の水準が今回のものは一気に上げたように見えます。ですが、実際は変動率は5%程度です。

5%程度でも円単位では2000円水準が代わり、さらに円単位が大きくなりますので、円の変動幅が大きくなります。

そういったことを背景に、今回のボックス圏の水準は算出されています。

来週の日経平均株価の予想シナリオとレンジ

このように今週の株式市場は、週単位で見ると小さく上昇していましたが、期間を広げるとボックス圏を推移していることが分かります。

ただし、小さな上昇があった通り、それはボックス圏の水準を押し上げる動きにつながりました。

そのようなこともあり、日経平均株価は、ここからはしばらく、このボックス圏の範囲を推移すると判断します。

▼来週の日経平均株価の予想レンジ(変更後)

上値:4万9000円~下値:4万4000円

なお、ボックス圏を上抜けと判断する一つの基準は、再び「4万9500円~5万円」に到達し、そのままテンポ良く上昇するときでしょう。

今週のように一時的に、この付近まで到達するが、そのまま抜けない場合はボックス圏の中をウロウロしていると考えます。

ここからは政治的な側面が、上抜けのきっかけになりそうですが、反対に言えば、それまでは日経平均株価は高値圏を推移はするものの、方向感なく推移すると分析できます。

なお、ボックス圏を上抜けと判断する一つの基準は、「4万9500円~5万円」に到達したときでしょう。

ただし、そのまま上昇トレンドが発生しなければ、2021年以降続く相場の特長である「ボックス圏から一時的に上昇して再びボックス圏」を繰り返すことになるでしょう。

投資主体別売買動向:外国人・個人・機関投資家の最新需給バランス

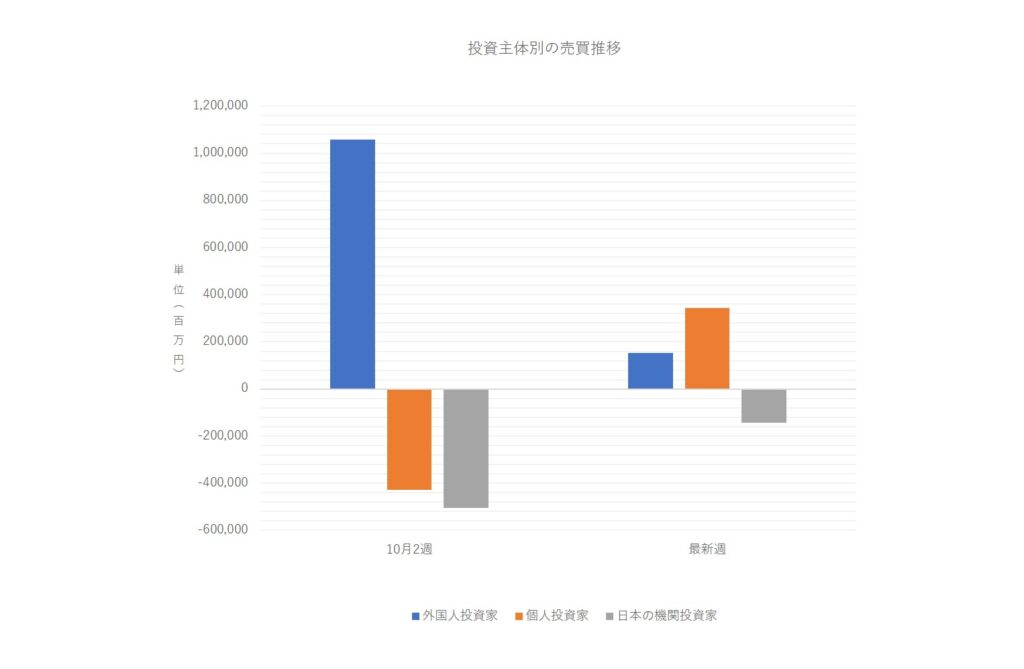

補足としての日本株市場の根底部分である株式市場全体の最新の需給バランスも見ておきましょう。

・外国人投資家:大きく買い越し → 小さく買い越しに縮小(↘)

・個人投資家:売り越し → 買い越しに転換(↗)

・日本の機関投資家:売り越し → 売り越しを縮小(↗)

三者をまとめると、全体の需給バランスはグラフのように「やや買い越し」です。

10月2週と比較すると、三者ともポジションが急に小さくなりました。この時期はちょうど政治的な不安があったときです。

「下落はしないが大きく上昇もしない」のが最新週です。日経平均株価はわずかに下落傾向であったときですが、ほぼ変動がないと言えばない水準です。

この需給バランスが根底にあったことで、大きな上昇はしないが崩れることなく推移したのでしょう。

では、改めて各投資家の詳細を見てみましょう。

外国人投資家の動きとその示唆(買い越し幅縮小の背景)

外国人投資家は、大きな買い越しから一気に買い越しの幅が縮小されました。外国人投資家は政治的な不安を、とても嫌うと言います。

例えば、首相が短期で変わるときや、政権が変わるときです。今回は長く続いた政権を維持できるかの不安があったときですので、その背景がこの動きに強く反映されているのでしょう。

ただし、悲観的ではなく、万が一がないことはないという話であったこともあり、売り越しに転じることなく、買い越しを何とか維持したと考えます。

もしこれが売り越しだった場合、買い支えになったのは個人投資家だけです。そうなると、株式市場全体が均衡状態に入ったので、日経平均株価はもっと崩れたかもしれません。

個人投資家の傾向と注意点(買い越し転換の影響)

次は、私たち個人投資家です。売り越しから買い越しに転換しました。予測ではありますが、日経平均株価が4万8000円に到達したのが影響しているのかもしれません。

10月2週に外国人投資家が大きく買い越したことで、日経平均株価が4万8000円に到達しました。

これによって投資家心理が良くなり、こういった情報に影響を受けやすい個人投資家は、ここで買い越しに回ったのかもしれません。

一方で、外国人投資家でもお伝えした通り、個人投資家が買い越しに転換していなければ、日本株市場はもっと下落していたでしょう。

これを考慮すると、今週まで株価が崩れにくいまま推移できたのは、私たち個人投資家の動きが影響したとも考えられます。

日本の機関投資家の今後(売り越し継続の理由)

最後に日本の機関投資家です。売り越しが小さくなりました。しかし、依然として売り越しが続いています。7月5週から継続しています。

こうなると、日本の機関投資家はいつ動き出すのかがポイントになるでしょう。

これまでの分析の通り、直近は株価がボックス圏を推移し、動きにくいと分析しています。

それをふまえると、日本の機関投資家は次に株価を動かす材料が出るまで待っているのかもしれません。

いったん政権と新首相が決まりましたが、これだけでは株価は動き出しません。やはり、政策が打ち出されるまでは、方向性が見えないので、株価は動き出さないでしょう。

日本の機関投資家はギャンブルのようなことはしないので、次の動き出すときまでキャッシュポジションを大きくし、次の流れに乗る銘柄に投資できるよう待っているのかもしません。

国内外投資家の売買動向から見た今週の見通し

以上が三者の状況です。依然として三者三様のような状況です。ただし、大まかに共通しているのは、三者とも様子見状態であることです。

これまでの分析でボックス圏と判断しましたが、この需給バランスが土台として影響していると分析します。

売り越し、買い越しのポジションは違うものの、三者とも新政府がどのような政策を打ち出すのか、それを待っているように見えます。

そうなると、これまでの分析の通り、この需給バランスからも、引き続きボックス圏を推移すると分析します。

まとめと、ボックス圏推移中の投資家へのワンポイントアドバイス

このように今週の株式市場は、株トレンド指数の状況から見ても、日経平均株価のボックス圏の水準が上がったと判断できました。

これまでは誤差の範囲だと分析しましたが、ここからは誤差の範囲ではなく水準が上がります。そして、具体的な日経平均株価のボックス圏の範囲はこのようになります。

▼来週の日経平均株価の予想レンジ(新水準)

上値:4万9000円~下値:4万4000円

また、先週の段階では、総理大臣指名選挙の結果次第で以下の3つのシナリオがありましたが、

- 現状維持

- 上抜けして上昇トレンド

- 下抜けして下落トレンド

順当通り「現状維持」になりました。実際には、期待感ではなく不安解消による一時的に上昇でしたが、株価変動は予測の範囲に留まっています。

これで、悲観的シナリオの「下抜けして下落トレンド」または「暴落」の選択肢はなくなりました。

そうなると、やはり次の株価を動かすきっかけになるのは「政策」であり、これが出るまでは「現状維持=ボックス圏」が続くでしょう。

とはいえ、株トレンド指数の動きを見る限りでは、株式市場全体は「上昇」への期待が蓄積されているように見受けられます。

反対に言えば、それが政策への期待感ですので、悪いサプライズになれば再び悲観的シナリオになることも考えられます。

このように、株式市場全体がいきたい方向は決まっているようですが、しばらくは政治的な部分で株価が左右されそうです。

ここが明確になるまでは、楽観的に見ることなく現状維持が続くと考え、引き続き中立的に動向をみていきましょう。

この記事は、独自の株トレンド指数を用いた分析レポートの一部です。すべての予測実績検証は過去の分析レポート一覧からご覧いただけます。

▼ご注意▼

※1.こちらの分析結果はあくまでも日本株市場全体の傾向をもとにした内容です。個別株の動向と必ずしも一致するわけではありません。あくまでも市場全体の動向として、ご参考くださいませ。

※2.本記事は2025/10/23(木)時点の株式市場の状況をもとに執筆しました。データや分析内容については、誤差が生じる場合がございます。予めご了承くださいませ。