執筆者:高橋 佑輔|株式会社SAC Technologies ストラテジスト|プロフィール詳細

システム戦略専門家|トレード歴12年・11年利益達成。某証券会社の運用の根幹となるルール策定経験に基づき、個人投資家が陥る危険な心理と対策を解説します。

【データ出典について】

当分析で利用した株価データはYahoo!ファイナンスの公表データに基づいています。

【分析ツール】

テクニカル分析および銘柄選定には、自社開発のスクリーニングソフトウェア「iTRADE」を使用しています。【分析ロジックの詳細】

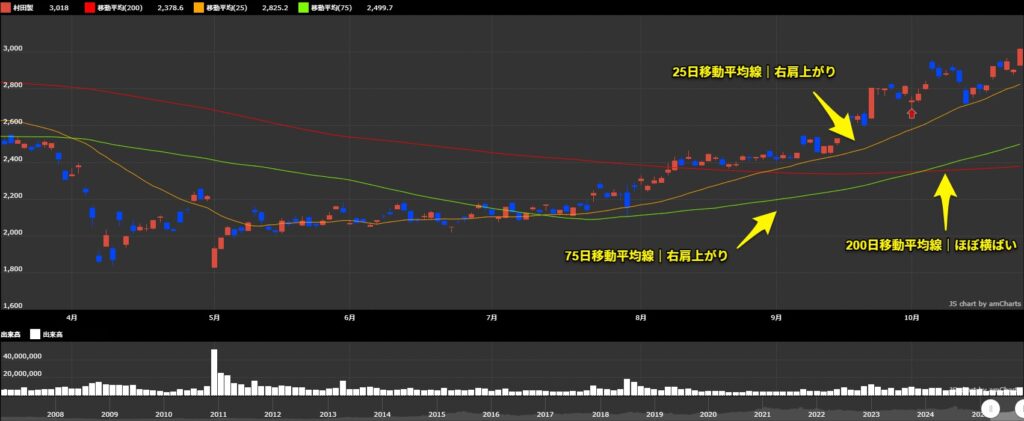

10/31に第2四半期決算発表を迎える 6981 村田製作所ですが、夏場から順調に上昇を続け直近も年初来高値を更新しています。

一時は「どうして株価が上がらないのか?」と疑問が出る動きをしていましたが、直近は上昇していることもあり、「今、買うべきか?」悩ましいところかもしれません。

そこで今回は、これから 6981 村田製作所を買うべきかについて、データ分析し、考えていきたいと思います。

高値更新後の市場分析:6981 村田製作所の直近の株価動向

昨年7月には3,600円台まで上昇しましたが、高値圏を維持できず5月には1,800円台まで下落し年初来安値を更新しました。

しかし、それ以降はやや反発したもみ合い期間を経て、7月末から上昇を開始し、直近は2,900円台まで再上昇しています。

これにより、25日・75日移動平均線は右肩上がりになりました。ただ、200日移動平均線は、横ばいよりは右肩上がりになってきた程度の水準ということもあり、このまま順調に上昇を続けるのか判断が難しいところでもあります。

【iTRADEスクリーニングの分析ロジックの詳細はこちら】

そこで第2四半期決算発表後の11月中旬の上値・下値の予想レンジを計算し、同社の株価がここからどうなるのか今後の動きを予測してみましょう。

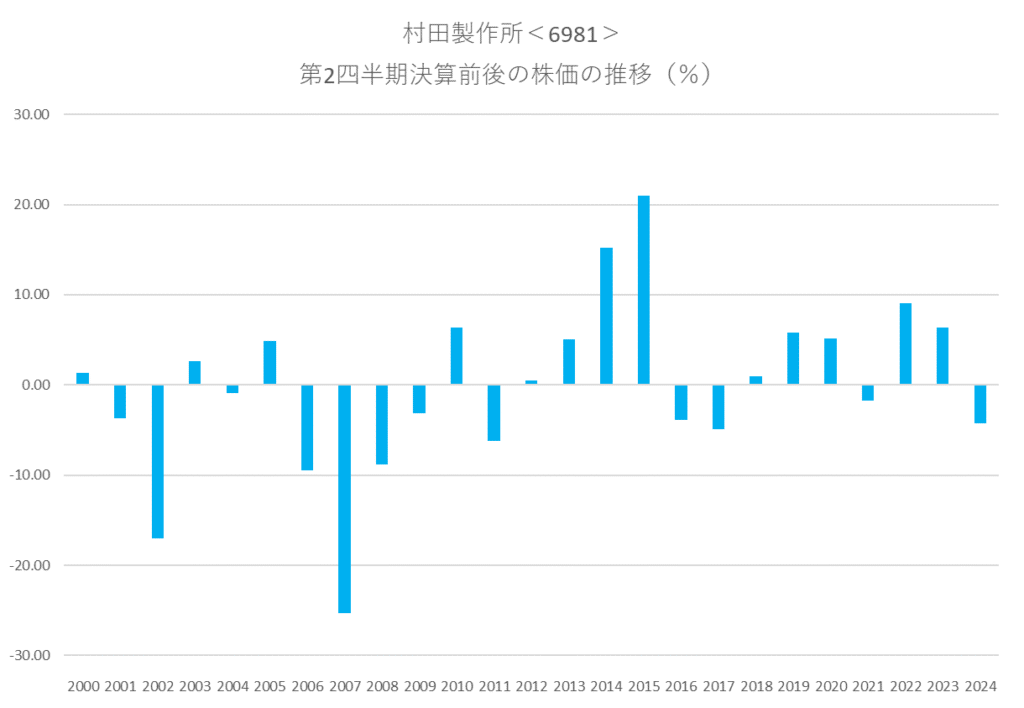

【過去25年データ分析】決算発表後の株価変動の「統計的傾向」

まず同社の株価が、決算を挟んだ1ヶ月間(10月中旬~11月中旬)で、例年どのような傾向が見られるのか分析してみます。そのデータ分析の結果はこちらです。

| 期間 (2000年~2024年) | 上昇回数 | 下落回数 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 全体の傾向 | 13回 | 12回 | 上昇・下落の傾向はほぼ均衡 |

| ±10%以上の変動 | 2回 (最大+20%超) | 2回 (最大-20%超) | 10%を超えると勢いよく変動する傾向 |

| ±5%以内の小幅変動 | 7回 | 7回 | 上下合わせて14回。全体のおおよそ半数を占める |

このデータ分析の結果、決算を挟んだ1ヶ月間の株価は、上昇傾向と下落傾向が「ほぼ均衡している」と読み取れます。変動幅を見ると、全体の半数が5%以内の小幅変動にとどまっています。

これをふまえると、この時期の株価は小幅変動にとどまる可能性も高いと分析できます。一方で、10%をこえるときは、勢いよく方向感が出る傾向があることも確認できます。

データ分析が示す株価変動の傾向:天井圏での「もみ合い」予測

つまり、5%前後で動きが鈍くなった場合は、小幅変動になる可能性が高く、10%をこえるときは、そのまま勢いよく方向感が出る傾向があると分析できます。

これをふまえると、同社の株価はこの時期に、上昇と下落のどちらに進むかは均衡しますが、小幅変動にとどまる可能性が高いと判断します。

直近の動向を見ると、10%以上の勢いのある上昇を期待したいところですが、傾向分析を見る限り、ここから天井付近までジリジリと上昇するか、いったんボックス圏を推移することを想定したほうが良いでしょう。

では、この分析結果を元にすると、同社の11月中旬の株価予想レンジはどれくらいになるのでしょうか?

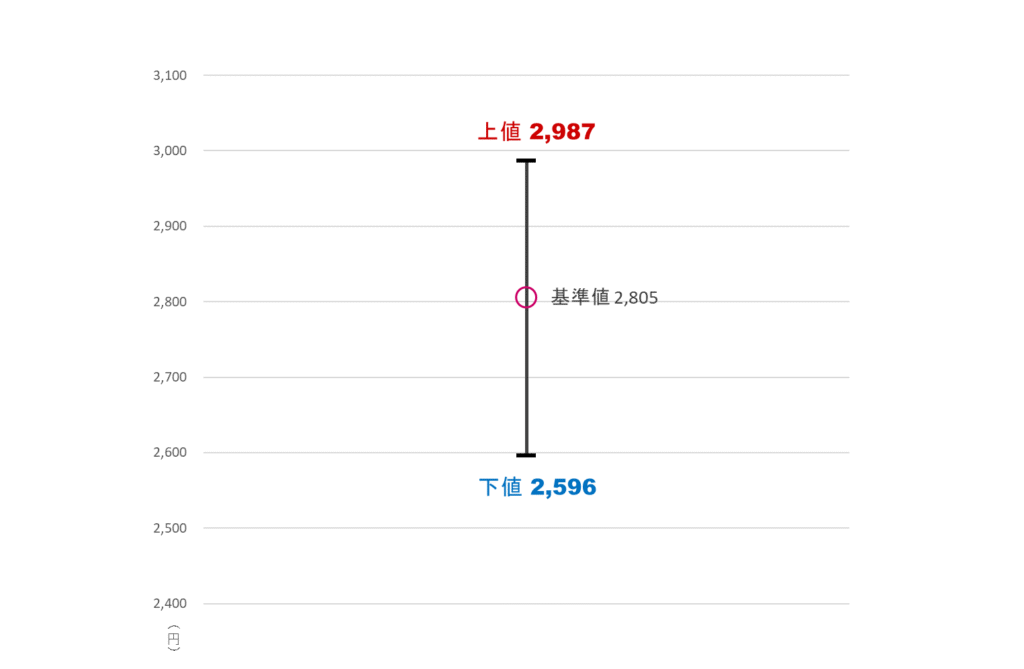

データ分析に基づく11月中旬の目標株価「予想レンジ」

これまでの株価をデータ分析すると、11月中旬の株価は、平均的な上昇幅は約6.5%、平均的な下落幅は約7.4%と考えられます。よって、11月中旬の株価の予想レンジは以下の通りです

【予測レンジ(目標株価)】

上値目安:2,987円

下値目安:2,596円

※10/15終値2,805円を基準に計算

また、下のグラフの通り、上昇幅は約6.5%、下落幅は約7.4%ということもあり、上下のどちらに進んでも同じくらいの変動があると予想されます。

なお、予想レンジでは上下とも5%以上の変動になっていますが、確率で考えると上下とも5%以下の変動にとどまる可能性が高いと分析できます。

そのようなこともありますので、10%のラインをこえるまでは、この予想レンジよりも幅の狭い株価に落ち着くと考えて良いでしょう。

反対に、10%に到達する場合は上下とも勢いが増しますので、この予想レンジを大幅に超えることを予測しておきましょう。

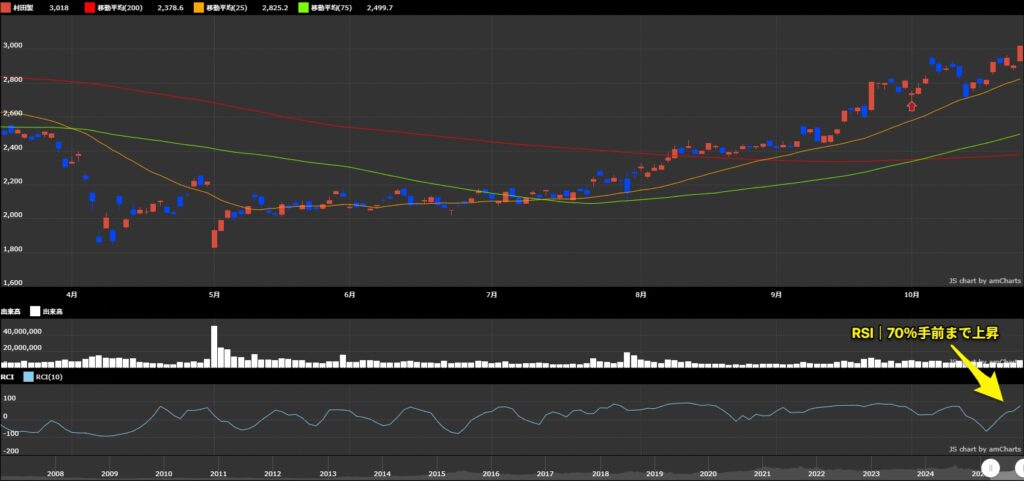

RSIと予想レンジから見る現状:天井圏でのテクニカル分析

上値目安まで上昇した場合は、直近に更新された年初来高値を再び更新します。ですが、しばらくは3,000円付近でも見合いが続くと考えられます。

RSIを見ても、70%の手前付近まで来ています。その点を考慮しても、小幅上昇したら買われ過ぎになり小幅下落し、小幅下落したら小幅上昇のようなもみ合いになることが想定されます。

【iTRADEスクリーニングの分析ロジックの詳細はこちら】

一方で、このもみ合いを抜けると上昇する動きもあります。11月中旬時点までは、もみ合いと分析できますが、その後は状況次第では再上昇の可能性もあると考えます。

現状から見る注意すべき「下落リスク」と最悪のシナリオ

反対に、下値目安まで下落した場合は、25日移動平均線を下抜けし、その下にある75日移動平均線付近に到達し、9月の上昇初め頃の水準に戻ります。

値幅は小幅下落よりも多少大きい程度ですが、直近の上昇から反転しますので、ここで上昇トレンドが終わると考えます。

【iTRADEスクリーニングの分析ロジックの詳細はこちら】

また、そのすぐ下に200日移動平均線があり、そこまで値幅がないことをふまえると、200日移動平均線割れも想定されます。

その場合は、夏場以降の上昇から一転し、再び上昇前水準まで戻る可能性が高まります。予想レンジの下落幅からでは予測しにくい展開ですが、このような悲観的シナリオが想定されます。

もし少しでも5%を超える下落があった場合は、そのまま下落の方向感が出ないか注意し、方向感が出た場合は反転することに備えると良いでしょう。

今後上昇の条件:外部環境とファンダメンタルズの重要性

直近に年初来高値を更新している同社ですが、改めて今後の株価の予測を整理しましょう。

間もなく天井の可能性

これまでの分析を見る限り、間もなく天井だと判断します。年初来高値を更新すると、再度更新する傾向がありますが、11月中旬までの傾向を見ると、ここでもみ合いになると予測します。

上昇している面だけ見ると、さらなる上昇を期待したいところですが、5%程度でも下落した場合、一気に状況が変わると分析します。

一見、好調に見えますが、分岐点ともいえる水準を推移しているのが同社の株価です。直近の推移に惑わされることなく、慎重に見ていくと良いでしょう。

今後の株価上昇の条件

現状を見る限り、データやテクニカル分析では、さらなる上昇が難しい状況です。そうなると、移動平均線を上抜けなどのテクニカル的な部分ではなく、ファンダメンタルズの材料が出てこない限り、上昇は難しいかもしれません。

反対に言えば、そういった材料が出ると、動くときは勢いよく変動する同社の傾向に乗って、さらなる上昇が期待できます。

新首相が誕生し、ここで後押しするような政策が発表されたり、同社の外部環境で良い材料が発生したりすると、この流れになるかもしれません。

自力で上昇するというよりは、外部の風が送り込まれたら波に乗るようなイメージです。そのようなこともありますので、基本的には厳しめのスタンスで見て、外部の風の状況によって再上昇があると考えると良いでしょう。

最後に:プロだけが持つ「ルール」の重要性

本記事の分析結果は、あくまで過去の統計データに基づいた「傾向」であり、未来を保証するものではありません。

しかし、多くの個人投資家は、このような客観的なデータや、売買の「明確なルール」を持たずにトレードに挑んでいます。

感情やニュースに流されることなく、再現性のあるルールで安定的な利益を狙うには、「株価のアルゴリズム」を学ぶことが不可欠です。このロジックの全貌は、高橋佑輔のiTRADE分析手法解説記事をご覧ください。

参考情報|こちらも併せて投資スタンスのご判断にご活用ください

ー 直近の日本株市場の動向はこちら

※本記事は2025/10/22時点の株式市場の状況をもとに執筆しました。年初来高値などの更新日や移動平均などの記載については、誤差が生じる場合がございます。予めご了承くださいませ。

当記事は、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、情報提供を目的としています。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。当記事によって生じた損害等について、当社は一切の責任を負いかねます。