日経平均株価 が停滞しています。

あの暴落から落ち着きを取り戻し、日経平均株価は3万4000円を回復しました。ただし、まだ定着には至っておらず、前後する展開が続いています。

まさに、この動きは「関税」次第で変化しているように見受けられます。発表された瞬間は暴落し、そこから猶予期間の発表があると日経平均株価は上昇しました。

しかし、関税の問題が解決されたわけではなく先延ばしになっただけということもあり、様子見状態が続いていると考えられます。

このように依然として今の株式市場は、通常の株式市場の動きではなく、米国大統領の作為的な動きになっています。

そのようなこともあり、なかなかデータ分析通りにならないところもありますが、ここから日本株市場はどのように推移するのでしょうか。

そこで今回も「株トレンド指数」や先週の動向をもとに、今週の株式市場の動向や、今後の動向について考えていきましょう。

今週の市場動向と 日経平均株価 の変動

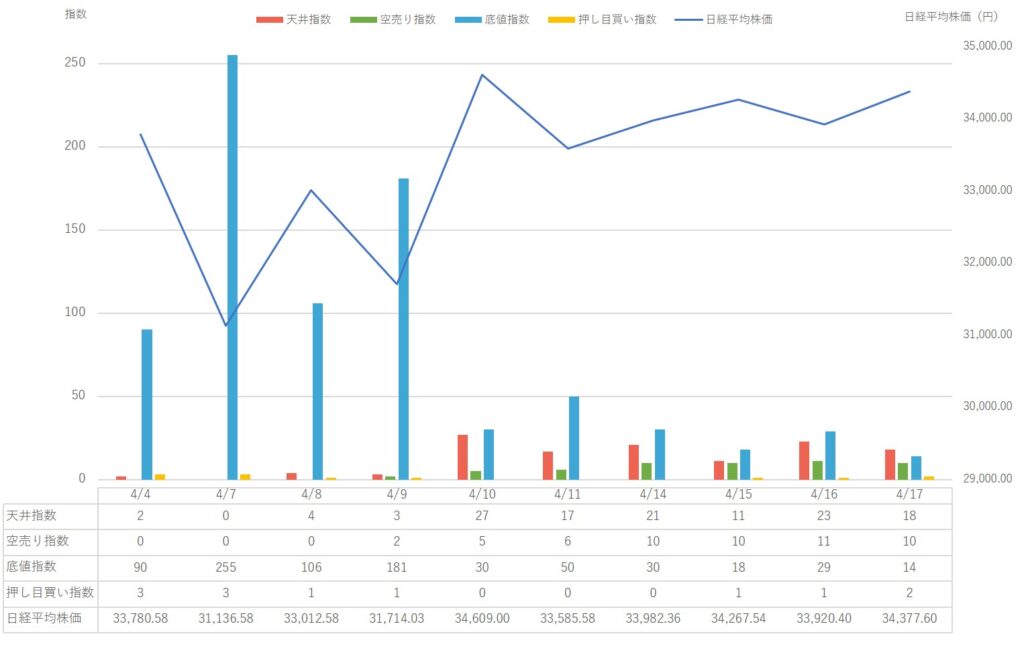

こちらをご覧ください。こちらは4/4〜4/17の日経平均株価と株トレンド指数の状況です。

株トレンド指数は、以下のような4つの指数で構成されています。

・天井指数…「170」付近で、相場全体の上昇トレンドが終焉する傾向

・底値指数…「220~420」付近で、相場全体が底値に近づき適正株価まで回復傾向

・押し目買い指数…30に近い水準になると押し目買い戦略が機能しやすい傾向

・空売り指数…「50」付近で、相場全体の上昇にブレーキが掛かる傾向

これらの指数をふまえると今週の株式市場は、日経平均株価と株式市場全体が”ほぼ連動している週”でした。そして、

あの暴落がおさまり、いったん方向感の乏しい株式市場になっていると読み取れます。

しかしながら、全体としては米国大統領の関税方針に右往左往している状態だとも読み取れます。

詳細を見ていきましょう。週初め4/14は日経平均株価が1.18%上昇しました。株トレンド指数は、下落傾向を示す底値指数が最も水準を上げました。

ですが、先週の暴落時と比較しても、株式市場全体を牽引するような下落傾向ではなく、先週の暴落の残りの勢いがやや残ってしまっている程度だと思われます。

同時に上昇傾向を示す天井指数の水準も底値指数に次いで上がっています。先週の暴落時と比較しても分かる通り、上昇傾向が全くないわけでもありません。

日経平均株価は上昇し、株トレンド指数では「底値指数>天井指数」の関係でしたが、横ばい状態に近いことを両者が表しています。

4/15は日経平均株価が0.84%上昇しました。この水準ですと、前日とほぼ変わらないと考えて良いでしょう。

株トレンド指数は、前日と比較して下落傾向を示す底値指数の水準が下がり、上昇傾向を示す天井指数の水準も下がりました。ほぼ無風状態になっています。

ほぼ無風状態の中で、下落傾向を示す底値指数の水準が最も目立つのは、やや気がかりです。今すぐどうなるわけではありませんが、厳しめに見ると下落方向への動きの火種が残っていると読み取れます。

4/16になると、日経平均株価は1.01%下落しました。前日同様、この水準では前日と変わらず水平状態での推移だと考えられます。

株トレンド指数は、依然として下落傾向を示す底値指数の水準が最も高いですが、全体的に水準が低いこともあり、ここからも水平状態で推移していると読み取れます。

また、4/14と同じように上昇傾向を示す天井指数の水準も上昇しています。ここからも、上昇と下落の両勢いが均衡し、水平状態になったと読み取れます。

4/17になると、日経平均株価は1.35%上昇しました。1%以上の変動ではありますが、この水準ですと、引き続き水平状態の推移だと考えられます。

強いて言うなら、この日はこれまで「底値指数>天井指数」だった関係が「底値指数<天井指数」に変化しました。

すぐ戻ってもおかしくないバランスではありますが、これまで底値指数が各日で最も水準を上げていましたので、変化が出たと考えられます。

もし4/18の株トレンド指数も同じようなバランスになると、ここから流れが変わる可能性も出てくるでしょう。

しかしながら、今は米国大統領の関税方針によって右往左往する株式市場をふまえると、セオリー通りに流れが変わるとは考えず、再び関税方針で動き出すと考えておくのが良いでしょう。

また、「天井指数>底値指数」のバランスになったのが4/17だけであることもふまえると、「関税方針に対する様子見」の週だと考えられます。

そして、まだ暴落の余波が少なからずあり、週全体としては「中立よりは若干下落方向の様子見」状態だったと読み取れるでしょう。

来週の 日経平均株価 の見通しは?

直近2ヶ月間の状況もふまえて、現状をより詳しく見てみましょう。

日経平均株価を基準に見ると、今週は3月下旬あたりからみると「半値戻し」に近い水準を推移していることが分かります。

3月下旬よりも前は、ギリギリのところボックス圏を維持していましたが、先週の暴落で一時的に下抜けしました。

暴落が作為的で突発的なものであったので、まだ下抜けして下落方向に方向感が出るような状況ではありません。

一方で、今は「関税次第」で株式市場が変化することもあり、その方針次第では完全な下抜けの可能性もあれば、再上昇の可能性も見込めます。

いずれにしても、今は通常の株式市場の動きではなく、無理やり動かされているような状況であり、それが株価の推移に出ています。

そのようなこともありますので、今週の状態は半値戻しなどとは考えず、再上昇するか本格的に下抜けするかの「様子見」と捉えておくのが良いでしょう。

対して、株トレンド指数を基準に見ると週単位では目立ちませんでしたが、今週の底値指数は先週の暴落の余波のように見えます。

突発的な暴落であったものの、150を超える底値指数から、一気に1桁になるのは難しいものです。

ある程度段階的に暴落が終焉することを考慮すると、その終焉期間に該当したのが今週だったと考えられます。

また、週単位でも見たように、底値指数が終焉に向かうと同時に、上昇傾向を示す「天井指数」の水準も上がってきていることが分かります。

そういった背景も考慮すると、日経平均株価でも読み取ったのと同様、関税方針次第で変化することを理由に、株式市場全体が「様子見」になっていることが分かります。

そして、現状ではまだ暴落の余波が少々残っていることから、若干下方向に動こうとしている様子見だと読み取れます。

このように両指数を見ても、今週の株式市場は「様子見」であることが分かります。

しかし、この様子見は通常ある様子見ではなく、「関税方針」がどうなるかに対する様子見だと考えられます。

それをふまえると、関税次第で株価が変化することが想定されます。また、その関税のカギを握るのは米国大統領であることをふまえると、ここからセオリー通りには動かないと考えておくのが妥当でしょう。

データでは、関税次第の様子見と読み取れますが、その根本を米国大統領が握っていますので、引き続きその点を十分に注意していきましょう。

需給バランスから見た来週の見通しは?

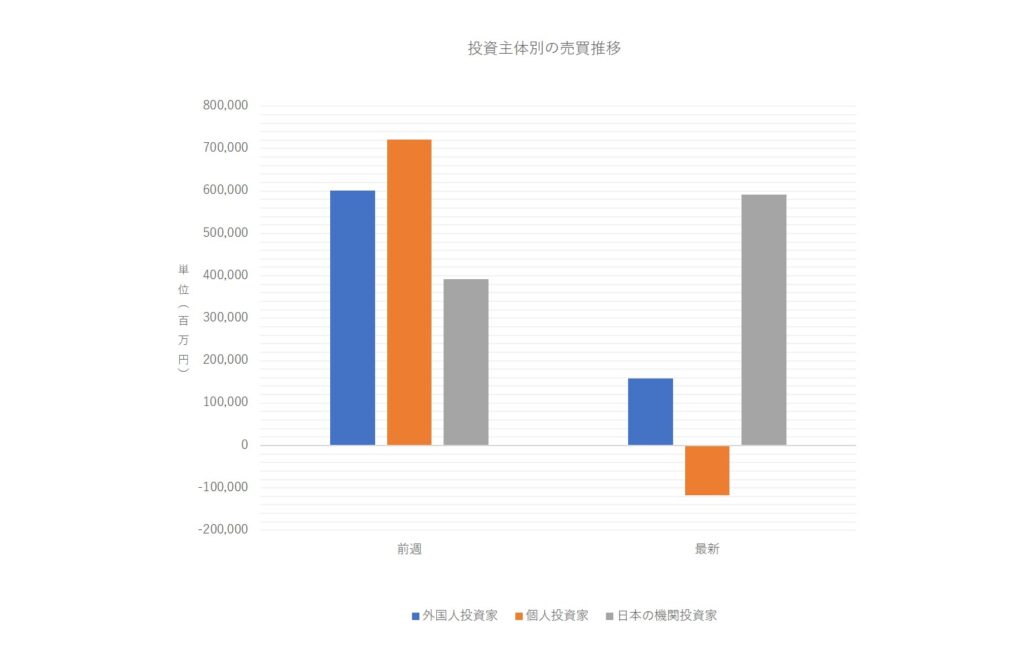

補足としての日本株市場の根底部分である株式市場全体の需給バランスも見ておきましょう。需給バランスは以下の通りでした。

・外国人投資家:買い越し → わずかに買い越しに変化(↘)

・個人投資家:買い越し → わずかに売り越し(↘)

・日本の機関投資家:買い越し → 買い越し強まる(↗)

三者をまとめると全体の需給バランスは以下のグラフのように「買い優勢」です。タイムラグがあるデータではありますが、このバランスを見る限り日本株の下地は、先程までの底値指数の水準とは違って「買い優勢」です。

そして、改めてこの最新データで特長的なのが「日本の機関投資家」だけが、三者の中では積極的なポジションを取っていることです。

個人投資家は、暴落が投げ売り状態までいかなかったこともあり、反発した時点で手仕舞いした人が多かったのではないかと推測されます。外国人投資家も同様の動きをしたかもしれません。

これに対して、日本の機関投資家は積極的な印象です。そして、この日本の機関投資家の動きがあったからこそ、暴落が突発的なもので終わり、日経平均株価が半値戻しの水準まで反発したと考えられます。

とはいえ、前週と比較すると一目瞭然ですが、全体としては売買が少ない状況にあります。ここからも、今は関税方針次第で動くので「様子見」になっていることが分かります。

このように、ここでもセオリー通りにはいかず「関税に株式市場が握られている状態」であることが分かりました。

一方で、データを見る限りあの暴落を起点に暗闇にはいるような状況ではなく、関税次第でどうなるかはあるものの、ダメージが少なければ再上昇も見込める下地があると考えても良いかもしれません。

ワンポイントアドバイス

このように今週の株式市場は、繰り返しお伝えしている通り、関税方針次第でどちらにでも動ける状態であることが分かりました。

その先については、関税次第ですので分かりませんが、データ分析で現状が「悲観的か」「楽観的か」「中間的か」を読み取ることができたのは大きいのではないでしょうか。

これらのデータを見る限り、今は決して悲観的なわけではなく「中立的」であることが分かります。

つまり、関税次第でどちらにも方向感を見いだせますので、悲観的シナリオとして関税次第で完全に下抜けすることが考えられます。

反対に、楽観的シナリオとして関税次第で暴落前水準に回復することも想定されます。

関税が良い方向に進む可能性がない限り前者の可能性が高いですが、とはいえその内容次第では、悲観的にはいかないかもしれません。

このように、今は関税で握られつつも、株式市場自体もどちらにでも動ける準備ができていることは抑えておきましょう。

当たり前の話ではありますが、こういったときは株式市場自体がどうしようとしているかを把握しているか、把握していないかで先の展開の読み取り方が変わります。

そして、その読み取り方の違いが、次の展開での利益の違いにも結びつきます。

表面上は関税次第ではありますが、根底には株式市場をデータ分析で把握したものが眠っていますので、この両者を抑えながら、次の展開を待つと良いのではないでしょうか。

▼ご注意▼

※1.こちらの分析結果はあくまでも日本株市場全体の傾向をもとにした内容です。個別株の動向と必ずしも一致するわけではありません。あくまでも市場全体の動向として、ご参考くださいませ。

※2.本記事は本記事は2025/4/17(木)時点の株式市場の状況をもとに執筆しました。予めご了承くださいませ。