執筆者: 秋山大介|データ・アナリスト| プロフィール詳細

(独自の「株トレンド指数」を開発・運用。需給バランスに基づく分析で定評あり。)

日経平均株価 が10/27に終値ベースで5万円を突破しました。

そこから、更に上昇し5万1000円台まで上昇しています。しかし、2%上昇すると水平状態に推移し再び2%上昇すると水平状態の推移を繰り返しています。

参考データではありますが、過熱感を見るテクニカル指標RSIで日経平均株価を見ると、再び過熱感がおさまり中立に近い水準まできています。

このような状況の日本株市場ですが、ここからどのように推移するのでしょうか?

そこで今回も相場の動きを数値で見える化した「株トレンド指数」や先週の動向をもとに、今週の株式市場の動向や、今後の推移について考えていきましょう。

【独自指数で検証】日経平均株価と市場全体の乖離(10月第5週)

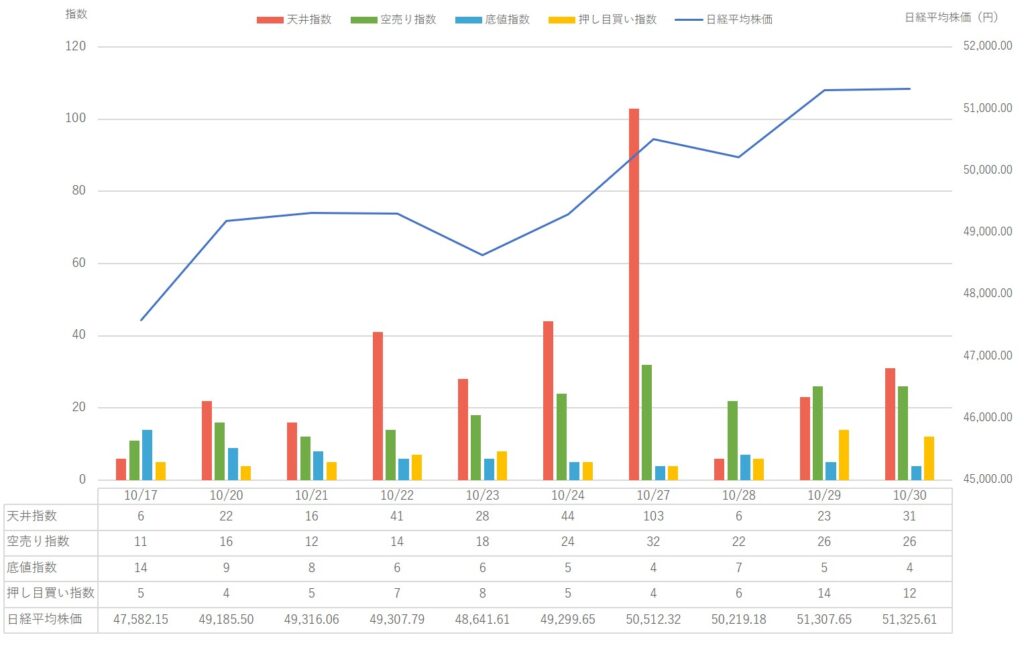

こちらをご覧ください。こちらは10/17〜10/30の日経平均株価と株トレンド指数の状況です(株トレンド指数の算出ロジックと運用実績はこちら)。

株トレンド指数は、以下のような4つの指数で構成されています。

・天井指数…「170」付近で、相場全体の上昇トレンドが終焉する傾向

・底値指数…「220~420」付近で、相場全体が底値に近づき適正株価まで回復傾向

・押し目買い指数…30に近い水準になると押し目買い戦略が機能しやすい傾向

・空売り指数…「50」付近で、相場全体の上昇にブレーキが掛かる傾向

>>株トレンド指数の算出ロジックと運用実績はこちら

株トレンド指数から見る今週の日本株市場の特長

今週の株式市場は、日経平均株価と株式市場全体が”あまり連動していない週”でした。

今週は日経平均株価”5万円突破”の節目を迎えました。しかし、突破したからと言っても、先週から5%程度の上昇にとどまっています。

それを象徴するかのように、日経平均株価には大きな上昇は見られず、段階的に上昇していたと読み取れます。

また株トレンド指数も、10/27は上昇と判断できましたが、その後は方向感がない状況が続いていると分析できます。

ただ、この日経平均株価と株トレンド指数が日々連動しているかと言えば、そうとは言えない週でした。

おそらく、これは日経平均株価の採用銘柄の中でも値がさ株など一部の銘柄が動いただけで、日経平均も日本株市場もあまり動いていなかったと判断できます。

「円単位の変動」に潜む錯覚:変動率で実態を捉える重要性

では、ここで詳細を見てみましょう。週初め10/27の日経平均株価は2.46%上昇しました。円単位では1212円上昇です。

円単位で見ると大きく上昇したように見えますが、変動率は約2.5%です。これをふまえると、日経平均株価自体は、小幅上昇程度だったと判断します。

ここで補足があります。今の5万円という水準では、わずか2.5%程度の変動で1000円以上の変動に変化しています。

厳しめに見ても、5万円手前の水準が定着した今、円単位で見ると実態の把握を見誤ることが、ここからも分かります。

よって、今後は円単位の印象で判断することなく、**変動率で状況を捉えていくことがセオリー**でしょう。

次に株トレンド指数をみると、この日は上昇傾向を示す天井指数の水準が急激に上がり、突発的な上昇が発生したと判断します。

この水準付近に到達したのは/15以来です。ただし、この上昇は段階的に上昇したのではないことから、一時的なものでした。

10/28の日経平均株価は、-0.58%下落しました。円単位では293円下落です。1%未満の下落ですので、前日から水平状態の推移と読み取れます。

同日の株トレンド指数も、日経平均株価の水平状態を表すかのように、目立った動きがありませんでした。

空売り指数が22だったので、目立ちましたが、株式市場を牽引するような動きではありません。

また、前日急上昇した上昇傾向を示す天井指数も103から一気に6まで現象しました。これで完全に上昇勢いはなくなり、前日の上昇は突発的なものだったと判断できます。

10/29の日経平均株価は2.17%上昇しました。円単位では1088円上昇です。これも、10/27と同様、円単位で見ると大きく上昇したように見えますが、実際は違っています。

変動率は2.17%でしたので小幅上昇程度だったと判断します。ここからも、日経平均株価がこの水準にくると円単位での把握では実態と乖離することが分かります。

株トレンド指数を見ると、前日よりは上昇傾向を示す天井指数が上昇しました。ただし、23にとどまっていますので、特別上昇勢いが発生したわけではありません。

空売り指数も引き続き、20以上の水準ですが、株式市場全体にブレーキを掛けるような水準にはきていません。

ただ、一つ気になるのは「押し目買い指数」です。この日の押し目買い指数は「14」まで上昇しました。

押し目買い指数は、なかなか10以上の水準にならない指数です。反対に言えば、10以上の水準になると、ここから株式市場全体が押し目買いの動きをする可能性が高まります。

同日は、ここから押し目買いの動きがあることを示す水準まで上昇したと分析します。

10/30の日経平均株価は0.04%上昇しました。円単位では17円上昇です。どちらの数字を見ても、前日からほぼ変化がないと読み取れます。

株トレンド指数も、前日と同じような動きが見られました。天井指数の水準が上がりましたので、日経平均株価の動きよりは多少上昇していると考えます。

また、前日と同じように押し目買いが10以上の水準を維持しました。これにより、更に押し目買いの動きをする可能性が高まったと分析します。

ただし、これが3~4日連続など、長くなればなるほど、押し目買いの動きがなくなる可能性が高まります。

10/31もこの状態が続けば、週明けに上昇する可能性が高まります。一方、週明けも同じ状況が続いた場合は、押し目買いの動きはなくなると考えたほうがよいと分析します。ここで改めて今週をまとめましょう。

今週の市場総括:5万円突破もボックス圏推移と判断

今週の株式市場は、このように日経平均株価は上昇して水平が続き緩やかに上昇しました。

対して、株式市場全体は週初め10/27に急上昇を見せたものの、その後に続かず突発的な上昇で終わっていました。

このような状況をふまえると、日経平均株価5万円突破の響きはありますが、日本株市場は依然として「ボックス圏を推移」していると判断します。

5万円を突破したとはいえ、まだボックス圏の水準が上がったとは言い切れない状況です。

あくまでも誤差の範囲や、想定したボックス圏の範囲よりも一時的に上値にいっていると冷静に判断したほうが良いでしょう。

来週の市場予測:日経平均株価の予想レンジとシナリオ

日経平均株価を基準に見ると、引き続きボックス圏を推移していると分析します。

目立った下落がないこともあり、見方によっては上昇トレンドと捉えることもできるかもしれません。

ただし、まさにそれが円単位で見た場合の錯覚です。これまで見た通り、この水準までくると2.5%程度の上昇で1000円以上変化してしまいます。

つまり、円単位で見て緩やかに上昇しているということは、上昇トレンドではなく「単に緩やかに上昇しているだけ」だと判断できます。

もし上昇トレンドというならば、やはり円単位での変動がもっと必要になります。よって、日経平均株価は引き続きボックス圏を推移していると分析します。

なお、ボックス圏の範囲は、引き続き「上値:4万9000円~下値:4万4000円」で見ていくのが良いでしょう。

ただし、今週の動きが示す通り、変動率に対しての円の動きが大きくなっているので、上値は「2000円程度の上振れ」を想定したほうが良いでしょう。

今後、その上振れが定着すれば、ボックス圏の水準が上がったと考えることもできます。

そのような視点も含めて、このボックス圏の範囲を見ていきましょう。

株トレンド指数を見ると、10/27に突発的な上昇はあったものの、株式市場全体は、それほど動いていないこと判断します。

ですが、日経平均株価の分析と違い、こちらは今後変化があるかもしれません。

現時点は日経平均の通りボックス圏を推移していますが、先週の動きも含めると、少しずつ動きが出てきています。

このまま小さな動きが続くと、後々これが動き出すときの準備だったと判断できるかもしれません。

現時点では、日経平均同様ボックス圏の推移と判断できますが、日経平均よりも株式市場全体のほうが、少しずつ動き出しているように見えます。

まだ確定とは言えませんが、日経平均では読み取れない動きですので、ぜひおさえておきましょう。

来週の日経平均株価の予想シナリオとレンジ

このように今週の株式市場は、日経平均株価は上昇率がまだ小さいことから、ボックス圏を推移していると判断します。

また、株トレンド指数を見ても、これから動き出す可能性はあるものの、現時点では同様にボックス圏だと判断します。

よって、来週の日経平均株価は、このような範囲を推移すると分析します。

▼来週の日経平均株価の予想レンジ

上値:4万9000円~下値:4万4000円

ただし、この水準までくると、変動率に対する円単位の変化が大きくなるので、誤差が出ることは必須です。

誤差が出た場合の上値は、+2000円の「5万1000円」程度で見ておくと良いでしょう。

結果的に直近の水準の通りになりますが、引き続き先週と同じボックス圏を推移し、それが10/27の突発的な上昇で上振れしていると考えます。

つまり、今週の上昇はボックス圏を上抜けしたのではなく、一時的な上振れと判断します。

投資主体別売買動向:最新需給バランスと今後の市場影響

補足としての日本株市場の根底部分である株式市場全体の最新の需給バランスも見ておきましょう。

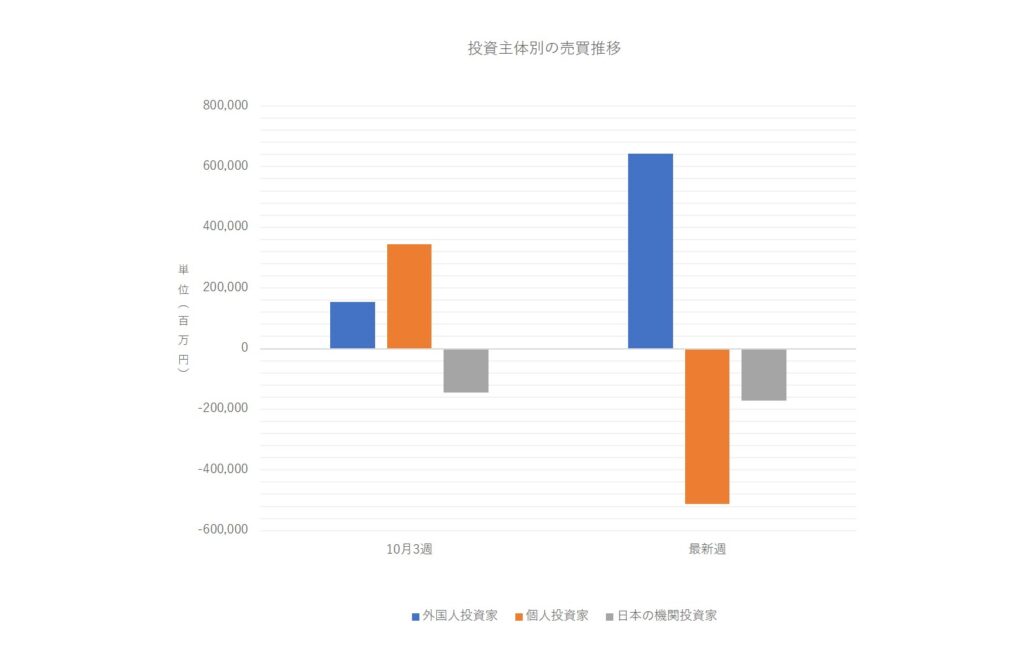

・外国人投資家:小さく買い越し → 買い越しに変化(↗)

・個人投資家:買い越し → 売り越しに転換(↘)

・日本の機関投資家:売り越し → 売り越しやや拡大(↘)

三者をまとめると、全体の需給バランスは「ほぼ均衡」です。

10月3週と比較すると、全体的には均衡ではあるものの、動きが出てきました。また、国内外の投資家で動きが違っています。

外国人投資家は、買い越しを拡大し、個人投資家は売り越しに転換、日本の機関投資家は売り越しを拡大の動きを見せています。

では、改めて各投資家の詳細を見てみましょう。

外国人投資家の動きとその示唆

外国人投資家は、買い越しを拡大しました。この水準は8月中旬の買い越しと同じです。ただし、10月上旬のような大きさではありません。

グラフ上では大きく見えますが、実際には株式市場を牽引するほどの買い越しではないことが分かります。

10月1週から買い越しが続いていますので、今後は大きな買い越しというよりは、10月3週のような水準の買い越しが続くと予測されます。

個人投資家の傾向と注意点

次は、私たち個人投資家です。買い越しから売り越しに転換しました。10月3週とは全く違う動きになりました。

日経平均を見ると、5万円には届かないものの、目前まで上昇した週です。

個人投資家は、日経平均株価の節目があると利益確定をする傾向がありますので、それが影響したのかもしれません。

こうなると、5万円を突破しましたので、次の動きです。冷静に分析すると、これまでの通りになりますが、一般的な個人投資家は日経平均の動きに左右されます。

それをふまえると、ここから再び買い越しに転換するかもしれません。

日本の機関投資家の今後

最後に日本の機関投資家です。売り越しが拡大しています。最も読みにくい動きをするのが日本の機関投資家です。

これで13週連続で売り越しです。これまでは、次の動きに備えて現金化しているのではないかと思いましたが、そうではない可能性も出てきました。

もしくは、やはり次の動き、つまり政権の具体的な政策が出る段階で、一気に該当銘柄を買付に行くのかもしれません。

反対に言えば、政策が期待と違っていた場合は、どのような動きをするのか想定しにくい状況です。

あくまでも予想の話になってしまいますが、13週連続の売り越しをふまえると、このように考えられます。

国内外投資家の売買動向から見た来週の見通し

以上が三者の状況です。全体としては均衡ですが、各自動きが出てきました。こうなるとポイントになるのは、ここから2~3週の動きでしょう。

今のところ、大枠の政策は見えつつあるものの、まだ具体的な政策は出てきていません。

三者が動く材料になりそうなのは、直近ですとやはり政策です。それ以外は、なかなか動きの方向性を定めるものがありません。

反対に言えば、具体的な政策が出るまでは、最新週のような均衡状態が続くかもしれません。

つまり、それはボックス圏の推移を指し、偶然バランスが崩れると上振れする動きになると分析できます。

まとめと、ボックス圏推移中の投資家へのアドバイス

このように今週の株式市場は、日経平均5万円突破のニュースはあったものの、それほど上昇していないことが分かりました。

むしろ、引き続きボックス圏を推移し、今週の動きはあくまで上振れの範囲だと判断できます。改めて、来週の日経平均株価の範囲を整理すると、こうなります。

▼来週の日経平均株価の予想レンジ

上値:4万9000円~下値:4万4000円

ただし、上振れを考慮し、上値は5万1000円程度まで上昇の可能性があります。繰り返しになりますが、この水準になると円単位での変動が大きくなります。

変動率で見るとボックス圏を推移しているが、円単位では上昇しているように見えることが多発します。

そういった**錯覚を起こさない意味でも、上記の変動幅の通り厳しめに見つつ、上振れがあることをふまえて動向をみていきましょう**。

この記事は、独自の株トレンド指数を用いた分析レポートの一部です。すべての予測実績検証は過去の分析レポート一覧からご覧いただけます。

▼ご注意▼

※1.こちらの分析結果はあくまでも日本株市場全体の傾向をもとにした内容です。個別株の動向と必ずしも一致するわけではありません。あくまでも市場全体の動向として、ご参考くださいませ。

※2.本記事は2025/10/30(木)時点の株式市場の状況をもとに執筆しました。データや分析内容については、誤差が生じる場合がございます。予めご了承くださいませ。